世纪传家 造福儿童——记我国儿童保健创始人之一林传家教授

2015-04-30 16:57:47 浏览次数:

名家介绍

5月2日,林传家教授将迎来百岁生日,作为我国著名的儿童保健创始人之一, 半个世纪以来, 她一直工作在儿童保健第一线,历任中央妇幼保健实验院婴幼保健科主任、北京儿童医院保健科主任、北京市儿童保健所所长、北京市儿科研究所副所长、首都医科大学(原首都医学院) 儿科系教授。为表彰林传家教授对我国儿童保健事业的突出贡献, 国务院妇女儿童工作协调委员会于1983 年和1991 年先后授予她“热爱儿童”荣誉奖章、“全国先进儿童少年工作者”奖牌; 1992 年至今, 一直享有国务院颁发的政府特殊津贴; 1993 年被卫生部推荐为Nathalie Masse 奖金候选人;1994 年又荣获了第七届中国福利会妇幼事业“樟树奖”。

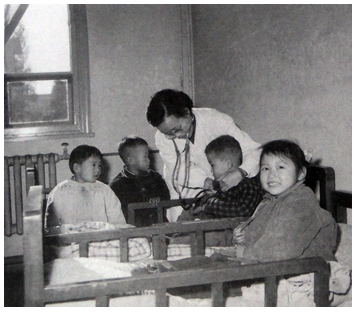

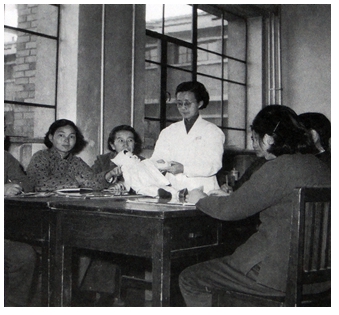

在北京儿童医院保健中心保存的老照片中,有一张照片格外引人注目:一名短发、瘦小的女子,俯下身去为孩子检查身体,她是那么和蔼可亲,又透出一股子执着。她就是林传家教授。上世纪五十年代,林传家最早提出了城市街道地段儿童保健责任制的设想,并一直沿用至今;六十年代,经过她长达10年的追踪研究,克服重重困难,终于得出“国产疫苗可有效预防儿童麻疹”的结论;1982年,在她的主持下, 国际著名的“格塞尔量表”通过修订后, 成为适合中国儿童使用的小儿智力发育诊断量表, 填补了我国儿保事业在这一领域的空白。

一

“我为什么要做保健呢?当时在临床,发现许多孩子死于天花,光靠临床大夫来治疗,那实际不能解决什么问题,怎么能够让孩子接种疫苗,不得天花?就要开展保健工作。”

林传家教授1915 年出生在湖北省鄂城市的一个书香世家。1942 年,她以优异的成绩毕业于广东岭南大学医学院。1942 至1950 年她先后在贵阳中国红十字会门诊部、中国红十字会重庆医院、重庆中央医院、广州中央医院、广州柔济医院担任内科、儿科医师。

回忆过去,这位至今仍思路清晰、表达有力的百岁老人林教授说:“我为什么要做保健呢?当时在临床,发现许多孩子死于天花,那时候我们国家已经有痘苗,我就想为什么有了痘苗,孩子得不到接种?光靠临床大夫来治疗,那真是实际不能解决什么问题,怎么能够让孩子能够得到疫苗接种,不得天花?就要开展保健工作。”

1950 年, 中央妇幼保健实验院在北京筹建, 我国妇幼卫生事业创始人之一、卫生部妇幼卫生局局长杨崇瑞力邀林教授出任该院儿童保健科主任,这与林传家教授心中的想法不谋而合。她毅然奉命北上,放弃了已经得心应手的临床工作,投身于儿童保健这个全新领域。

二

“最开始下地段的时候,体力的消耗、不停的奔波都算不了什么,主要是不被家长们理解”

起步阶段的儿童保健事业, 没有可借鉴的现成经验, 一切都要自己摸索。那时的儿童保健门诊, 每天都要接待络绎不绝前来就诊的患儿, 他们中有不少通过检查发现有问题却没有按要求再复诊,找不到这些孩子,就没法给予他们及时的健康指导。时间久了,一个想法逐渐在林教授脑海中形成了, 她和她的同事们就城市散居儿童的保健工作提出了“城市街道地段儿童保健责任制”的设想。他们先选择了北京市西城区的两个地段开展试点, 展开地段儿童保健工作。每天,她骑着那辆二八自行车,背着访视包走街串巷,下地段访视,给孩子们进行健康检查,为1000名7岁以下学龄前儿童建档立卡。

北京儿童医院原保健中心主任张峰回忆恩师时感叹:“最开始下地段的时候,体力的消耗、不停的奔波都算不了什么,主要是不被家长们理解。那时侯,家长对儿童保健不了解,并不欢迎儿保医生,有的家长甚至把孩子藏起来, 千方百计地躲着……”

通过科学系统的观察、记录、预防和治疗, 儿童健康状况得到明显改善, 特别在控制传染病方面比解放前有了质的飞跃。经过几年的努力, 城市街道地段儿童保健责任制已基本完善。在此基础上, 总结出了新生儿保健、定期健康体检、预防接种、传染病管理、托儿所卫生管理及卫生宣教等行之有效的措施。

1955年, 北京市公共卫生局总结推广了试点经验, 使儿童保健工作在北京由点到面, 开展起来。1957年, 这一方法进行了全国推广。如今,半个多世纪过去,我国已建立了一张巨大,较为完善的儿童保健网络,实现了城区儿童全覆盖,基本实现了农村儿童的保健覆盖。

三

“为了要追踪这500个孩子的血液抗体,我只好利用下班时间,或者是晚上时间,去找这些孩子。有时候我跑了一夜,才能找到一个孩子。”

上世纪60年代初, 麻疹流行,严重危及儿童健康。北京儿童医院老院长诸福棠以精湛的技术,初步研制出麻疹减毒活疫苗。但是它必须注射到较多未得过麻疹的儿童身上,系统地观察临床表现,定期取静脉血测查抗体等,以判断疫苗是否有效。林传家承担了此项任务,亲自深入到街道、托儿所, 对未出过麻疹的8个月以上儿童进行接种,并进行长期观察。

“做麻疹疫苗的抗体,能够维持多少年?这个时候,正好碰到文化大革命,我那时候也不能工作了,就在托儿所给孩子洗衣裳,保健科也没有了。为了要追踪这500个孩子的血液抗体,我只好利用下班时间,或者是晚上时间,去找这些孩子,因为每个孩子至少要观察5~7年,最初这些孩子是住在托儿所,比较集中,后来长大了,出了所了,就随着家长搬家,这时候我们要采取追踪观察,就得一个一个地去找,有的孩子搬了好几次家了。所以有时候我跑了一夜,才能找到一个孩子。不过最后呢,我们还是找到了所有500个孩子。”每每忆起这些,林教授的脸上都洋溢着骄傲。

就这样, 经过她长达10年的追踪研究,终于得出结论: 国产疫苗可有效预防儿童麻疹。国产疫苗的使用, 控制了历年频繁发生的麻疹流行,让大多数孩子免受麻疹传染病的侵扰。

四

1980年, 已65岁高龄的林传家教授远赴美国学习智力发育障碍儿童的诊断方法和发育筛查方法。在她的主持下, 国际著名的“格塞尔量表”通过修订后, 成为适合中国儿童使用的小儿智力发育诊断量表, 填补了我国儿保事业在这一领域的空白。

上世纪70年代末, 儿童保健事业由防治儿童时期常见病多发病,发展到研究儿童的体格发育和心理卫生。她把目光又投向了儿童智力发育的研究目标。1980年, 已65岁高龄的林传家教授远赴美国, 来到美国费城儿童医院和科罗拉多肯尼迪儿童发展中心,学习智力发育障碍儿童的诊断方法和发育筛查方法。半年学成回国后, 她立即投身于人员培训的工作中, 经过发明人同意,带领大家历时3 年,将美国的“丹佛发育筛查量表”变成符合我国实际情况的量表,在北方6 省儿童中再标准化, 成为我国第一个标准化的发育筛查量表。1982年, 在她的主持下, 国际著名的“格塞尔量表”通过修订后, 成为适合中国儿童使用的小儿智力发育诊断量表, 填补了我国儿保事业在这一领域的空白。通过这一筛查、诊断量表的普及应用, 很多智力发育疑似落后和落后的孩子得到了及时的诊治。

林传家教授和她为中国儿童保健事业所作出的每一项成绩,无不凝聚着她对儿童健康事业的不懈追求和对孩子们无私的爱。如今,走过一个世纪的老人摆在书桌案头的,依旧是最新一期的《儿童保健杂志》,那是她倾注一生的事业,是她心里始终放不下的牵挂。

宣传中心

上一篇: 林传家教授迎来一百岁生日

.jpg)

.jpg)